芒康县:创新举措构建乡村振兴新格局

2025年04月10日 10时54分

【字体:大 中 小】

【打印本文】

近日,芒康县精准对接昌都市 “一切向东” 战略定位,以 “红色昌都·振兴奋进” 活动为核心引擎,通过一系列创新举措,成功构建起 “党建引领、文化赋能、产业振兴” 的乡村振兴全新格局,探索出一条独具藏东特色的乡村振兴发展之路。

技能竞赛:激发乡村振兴内生动力

芒康县创新推出 “技能+创业” 培育模式,组织开展涵盖现代生产技能、传统工艺等7大类别竞赛活动。在这些竞赛活动中,诸多致富带头人脱颖而出,发挥了重要的引领作用。

图为芒康县洛尼乡手磨糌粑比赛现场。

在洛尼乡现代生产技能竞赛里,致富带头人江秋多吉表现卓越。他带动了25名群众实现就业,其创新开发的手磨糌粑工坊项目,目前已顺利完成用地审批。该项目计划运用传统石磨工艺,预计实现年产值50万元,为当地经济发展注入新活力。

达嘎顶村则通过厨艺比赛推广无土栽培大棚技术,这一举措有效解决了冬季草料短缺难题,带动12个村集体经济实现增收。为了保障技能竞赛和相关项目的顺利推进,芒康县建立了 “党员干部包联人才” 机制。党员干部积极协调解决项目审批、技能培训等关键问题32项,成功推动 “能手” 向 “带头人” 转变。

截至目前,芒康县已举办各类技能赛事127场,评选出 “芒康工匠”36名,成功孵化创业项目19个。自活动开展以来,已累计培育技能人才超400人,为乡村振兴提供了坚实的人才支撑。

红色非遗融合发展:实现传承与创新突破

芒康县积极构建 “党建引领+数字赋能+产教融合” 传承体系,打造 “固定展览+流动宣贯+数字平台” 传播矩阵。在西松贡战斗遗址纪念馆等16个重要点位设置非遗体验区,让游客和群众能够更直观地感受红色文化与非遗文化的魅力。

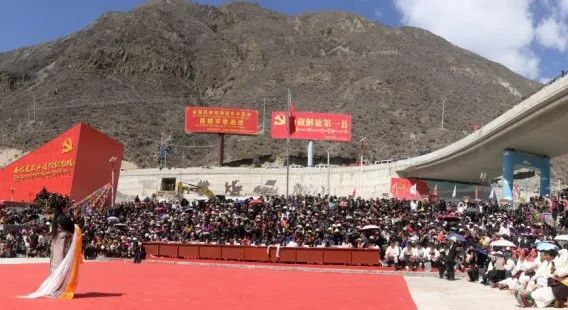

图为芒康县朱巴龙乡、索多西乡、宗西乡在西松贡战斗遗址纪念馆前开展歌舞比赛初赛。

当地精心开发了《安麦西十五勇士》等36个红色非遗作品,展现了藏东地区独特的历史文化和革命精神。为了更好地传承非遗技艺,芒康县设立了3个非遗大师工作室,推行 “双导师制” 培养模式,累计培育传承人128名。

同时,芒康县创新开展 “非遗进校园” 活动,在30所学校开设特色课程,建立 “学校+工坊” 实践基地。已累计开展专题展陈6场,惠及师生4000余人次,让更多的青少年了解和喜爱非遗文化。此外,芒康县组建首支非遗劳务输出队,与重庆九龙坡、四川巴塘等地成功签订用工协议,培育非遗工坊3家,实现年产值106万元,促进了非遗文化的产业化发展。

民族团结实践:促进各民族深度融合

芒康县创新打造 “三带” 互动模式,促进了各民族之间的深度融合。群众指导干部开展酥油茶制作等7项技能教学,形成21对结对帮扶,使干部对传统技艺的掌握率提升45%,增进了干部与群众之间的感情和交流。

图为芒康县洛尼乡老手艺人指导学生制作酥油。

老手艺人带领学生传承编织、雕刻等非遗技艺,建立3个校园传承基地,培养青少年传承人82名,让非遗技艺在新一代中得到传承和发展。藏族同胞携手汉族商户共同协作完成传统技能任务,成功促成民族团结实践项目15个,进一步巩固了民族团结的良好局面。

活动期间,收集非遗实物作品189件,推出双语宣传标语4000余条次,举办民族团结主题赛事47场,参与群众达1.2万人次。

文旅融合新典范:红色传承与经济发展同频共振

芒康县串联达美拥雪山、古盐田等12个优质文旅节点,精心推出“重走长征路”研学线路,开发红军餐、军装体验等特色红色非遗项目。创新采用“线上直播+线下展销”模式,直播赛事479场次,最高单场点击量达3.6万次,文创产品销售额突破1.5万元。如美镇等3乡借助红色旅游实现集体经济增收超500万元,形成“红色教育+生态观光”复合型产业体系。2025年一季度,接待研学团队26批次,共计1800余人,实现旅游综合收入860万元。

图为芒康县莽岭乡编织比赛现场。

截至2025年4月,全县累计开展各类赛事活动500余场,吸引参与群众达4.7万人次,培育“双栖”人才40余名。活动经验获得市级以上媒体报道53篇次,印发藏汉双语宣传资料1.2万份。

自“红色昌都・振兴奋进”活动开展以来,芒康县不仅在人才培育、经济增收等方面取得显著成效,累计助力村集体经济增收突破500万元,还吸引游客参与量达6000余人次,探索出一条独具藏东特色的乡村振兴发展之路。(昌都融媒 刘晓江 王頔)

扫一扫在手机打开当前页

相关信息